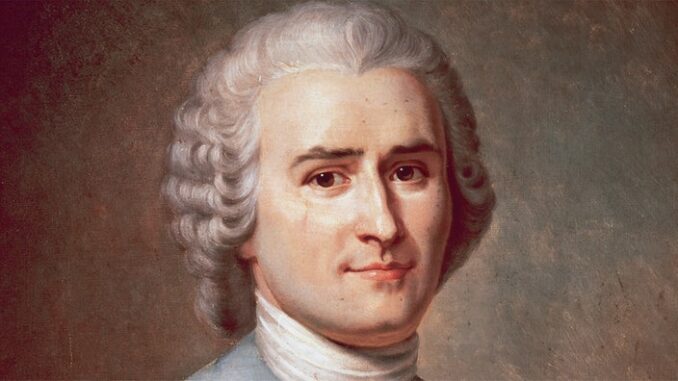

Rousseaus Gesellschaftsvertrag – Zwischen Naturzustand und politischer Wirklichkeit

In seinem politischen Hauptwerk Der Gesellschaftsvertrag von 1762 formuliert Jean-Jacques Rousseau einen prägnanten Satz:

„Gäbe es ein Volk von Göttern, so würde es sich demokratisch regieren. Eine solche Regierung taugt nicht für Menschen.“

Darin spricht er den Menschen die Fähigkeit ab, eine echte Demokratie dauerhaft zu leben. Politische Kreativität wird den Menschen für diese Regierungsform nicht zugetraut. Ein wirklicher Gesellschaftsvertrag unter Menschen erscheint Rousseau deshalb als unmöglich.

Bereits 1749 kommt Rousseau auf einem Fußweg von Paris nach Vincennes zu einer fundamentalen Erkenntnis. Vincennes war zu jener Zeit der Ort, an dem Denis Diderot inhaftiert war. Auf dem Weg dorthin liest Rousseau in der Zeitschrift Mercure de France die Preisfrage der Akademie von Dijon: „Haben Künste und Wissenschaften zur Verbesserung der Sitten beigetragen?“ Die Lektüre trifft ihn mit einer Wucht, die er selbst als beinahe übernatürlich beschreibt. Er fühlt sich geblendet wie von tausend Lichtern. Sein Herz beginnt heftig zu schlagen, der Atem stockt, und er muss sich unter einem Baum niederlassen. In tiefer Ergriffenheit vergießt er Tränen, ohne es zu bemerken.

In diesem Moment eröffnet sich ihm eine neue Sicht auf den Menschen und die Gesellschaft. Rousseau erkennt, dass der Mensch von Natur aus gut ist – es sind die Institutionen, die ihn verderben. Das natürliche Wesen des Menschen steht für ihn im Widerspruch zur künstlich geschaffenen Ordnung des Staates. Alles, was nicht mit der Natur übereinstimmt, bringt Nachteile mit sich – und die bürgerliche Gesellschaft sei hierin besonders verstrickt.

Die daraus folgende Erkenntnis ist radikal: Wenn der Mensch von Natur aus gut ist, dann kann eine Gesellschaft, die sich nicht an der Natur orientiert, keine moralisch tragfähige Ordnung hervorbringen. Rousseau formuliert in diesem Zusammenhang scharf, dass ein „normaler Mensch“ unter diesen Voraussetzungen keinen Respekt mehr vor einem konstruierten Gesetz, wie etwa dem Grundgesetz, empfinden könne – wenngleich er anmerkt, dass in jeder Nation auch Menschen existieren, die solchen Einsichten nicht folgen können.

Die Gegenüberstellung von Natur und Künstlichkeit markiert eine entscheidende Wende in Rousseaus Denken. Diese Weichenstellung sollte, so der Text, sogar bedeutender werden als die Französische Revolution von 1789. Der Gesellschaftsvertrag entsteht aus dem Wunsch, die politische Ordnung zu heilen – nicht durch Gewalt oder Umsturz, sondern durch die Rückbesinnung auf das Natürliche. Doch Rousseaus Versuch, die menschliche Freiheit theoretisch zu begründen, stößt an Grenzen: Freiheit lässt sich in seiner Konstruktion nur dadurch verwirklichen, dass andere Menschen unfrei bleiben. Die politische Theorie berührt an dieser Stelle selbst die Gefahr des Exzesses.

Diese innere Widersprüchlichkeit spiegelt sich auch in der Geschichte wider. Nicht zufällig beginnt Maximilien Robespierre seine letzte Rede mit den Worten: „Moi, né comme esclave de la liberté …“ – „Ich, als Sklave der Freiheit geboren …“. Damit greift er Rousseaus Vorstellung auf, dass Freiheit nicht immer mit individueller Selbstbestimmung vereinbar ist.

Auch Rousseaus frühes Lustspiel Narcisse enthält eine beunruhigende Reflexion über den Umgang mit dem Volk. Dort heißt es, es genüge nicht mehr, das Volk zum Guten zu bewegen – es sei ausreichend, es vom Schlechten abzuhalten. Dies gelinge am besten, indem man es mit Belanglosigkeiten ablenke. Der Mensch müsse zerstreut werden, nicht belehrt. Diese Haltung steht im Einklang mit Rousseaus Auffassung im Gesellschaftsvertrag, wonach es manchmal notwendig sei, dem Volk die Dinge nicht so zu zeigen, wie sie sind, sondern so, wie es sie sehen soll.

Besonders eindrucksvoll bleibt das Bild, wie Jean Paul Marat, der Herausgeber der Zeitung Ami du Peuple, in Paris öffentlich Redner aufstellen ließ, die Passagen aus dem Gesellschaftsvertrag vortrugen. Diese Szene ist zweifellos bewegend – doch sie wirft auch eine Frage auf: War Jean-Jacques Rousseau, angesichts der inneren Spannungen seines Denkens, tatsächlich ein Freund des Volkes?

________________________

.

Ihr könnt dies Magazin unterstützen, indem ihr:

- Freunden, Bekannten, Kollegen und Gleichgesinnten

von diesem OnlineMagazin DER REVOLUTIONÄR erzählt; - Einen Link zu diesem Magazin an sie versendet;

- Die jeweiligen Beiträge teilt oder mit einem Like verseht;

- Eine Empfehlung in den sozialen Medien postet;

- Die Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit durch Artikel,

Leserbriefe, Videoberichte und Kritiken unterstützt,

gerne auch als Gastartikel oder Volkskorrespondent; - Unsere Seite bei Facebook mit einem Like verseht;

(https://www.facebook.com/DerRevolutionaer)

Hinterlasse jetzt einen Kommentar